「あれ?また生ごみが臭ってきた…」毎日の料理で必ず出る生ごみの臭い、気になりますよね。特に夏場や梅雨時は、あっという間に強烈な臭いが広がってしまいます。

こんにちは!今日は多くの家庭で悩みの種となっている生ごみの嫌な臭いを効果的に対策する方法をご紹介します。実は生ごみの臭いには科学的な原因があり、それを知ることで適切な対策ができるんですよ。

この記事では、生ごみが臭う理由から始まり、台所での予防法、水切りの重要性、そして季節ごとの対策まで、家庭ですぐに実践できる方法を詳しく解説します。さらに、環境にもやさしい処理方法もご紹介しますよ。

生ごみの臭い対策は、実は日常の小さな習慣の積み重ねです。正しい知識と簡単なテクニックを身につければ、キッチンはいつも清潔で快適な空間になるでしょう。それでは、具体的な対策方法を見ていきましょう!

この記事のポイント

ゴミ箱選びの重要なポイント

キッチンで使うゴミ箱選びは、生ごみの臭い対策に大きく影響します。適切なゴミ箱を選ぶことで、日々の生活がぐっと快適になるでしょう。

まず、サイズ選びが重要です。生ごみ専用なら5〜10リットル程度が適しています。大きすぎると生ごみが溜まりすぎて臭いが強くなりますし、小さすぎるとすぐに一杯になってしまいます。

蓋の種類も重要なポイントです。意外かもしれませんが、完全密閉型のゴミ箱は臭いが強くなる場合があります。これは密閉された環境で嫌気性微生物(酸素を嫌う細菌)が活発に活動し、強い悪臭を発生させるためです。

| ゴミ箱タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 蓋なしタイプ | 通気性が良く嫌気性菌が増えにくい | 見た目が悪く、虫が入りやすい |

| 半密閉タイプ | 適度な通気性と見た目の良さ | 完全に臭いを防げない |

| 完全密閉タイプ | 見た目がすっきり、虫が入りにくい | 嫌気性菌が増殖し臭いが強くなる |

| センサー式 | 手を触れずに開閉できる | 価格が高め、電池交換が必要 |

2020年2月に発売されたエステー株式会社の「消臭力 ゴミ箱用 抗菌効果プラス」のように、抗菌成分配合の消臭剤と組み合わせて使用すると効果的です。

また、ゴミ箱の素材も選ぶポイントです。プラスチック製は軽くて扱いやすいですが、臭いが付きやすい傾向があります。一方、ステンレス製は臭いが付きにくく掃除もしやすいですが、重くて価格も高めです。

理想的なゴミ箱は、適度な通気性があり、掃除がしやすく、見た目もすっきりしたものです。最近では、消臭機能付きや抗菌加工されたゴミ箱も増えています。自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

生ごみの嫌な臭いを解消する効果的な対策法

臭いが発生する主な原因とは

生ごみから嫌な臭いがするのは、実は小さな生き物が原因なんです。これらは「雑菌(ざっきん)」や「嫌気性微生物(けんきせいびせいぶつ)」と呼ばれていて、目には見えませんが、生ごみを分解するときに臭い物質を出します。

この雑菌たちが元気に活動するには3つの条件が必要です。

| 条件 | 説明 |

|---|---|

| 栄養 | 生ごみそのもの(野菜くずや食べ残しなど) |

| 水分 | 生ごみに含まれる水や調理で付いた水 |

| 温度 | 30℃~40℃が最も雑菌が増えやすい |

これらの条件が揃うと、雑菌はどんどん増えて、生ごみはすぐに腐敗して強い悪臭を発生させてしまいます。特に夏場や湿気の多い時期は要注意ですね。

臭いの種類も様々で、卵が腐ったような臭いは酸性、魚が腐った臭いやアンモニア臭はアルカリ性です。臭いの性質を知ることで、効果的な対策ができるようになります。

台所で実践できる予防方法

台所での生ごみ臭い予防は、日常の小さな習慣から始まります。

まず大切なのは、生ごみをできるだけ水に濡らさないことです。

三角コーナーを使っている場合は、水がかかりやすい場所や風通しの悪いところに置きっぱなしにしないようにしましょう。

そのような場所は雑菌の活動を促してしまいます。

また、生ごみを集めるときには水切りネットを使うと便利です。

ネットごと取り出して手で水気を絞ることができるので、水分を減らすことができます。

排水口のごみ受けカゴを使っている場合は、こまめに掃除することが大切です。

使ったあとは必ず洗って水気を切り、風通しのよい場所で乾かしましょう。

こうすることで雑菌の繁殖を防げます。

ゴミ箱選びも重要なポイントです。

完全密閉型だと中の温度が上がって臭いが強くなることがあるので、適度に通気性があるものを選ぶといいでしょう。

そして何より、生ごみをなるべく出さない工夫も効果的です。

食材は使い切る、食べ残しを減らすなど、「食品ロス削減」の取り組みも臭い対策につながります。

これは環境にもやさしい方法ですよ。

水切りが臭い軽減の鍵

生ごみの臭い対策で最も効果的なのは、水分を減らすことです。

水分が多いと雑菌の繁殖スピードが速くなり、臭いも強くなってしまいます。

水切りの方法はいくつかあります。

三角コーナーを使っている場合は、生ごみをまとめたら手でギュッと絞って一晩おくといいでしょう。

ただし、絞ったあとすぐにゴミ箱に捨てるのはNGです。

1日の最後に水分を切るようにしましょう。

三角コーナーがない場合は、新聞紙で袋や箱を作って、そこに生ごみを入れる方法もあります。

新聞紙は水分を吸収してくれるので便利ですね。

| 水切り方法 | 特徴 |

|---|---|

| 三角コーナー | 水切りネットを使い、手で絞る |

| 新聞紙の袋・箱 | 洗剤置き場などに設置して使う |

| ザル | 下にボールを置いて水を受ける |

| 専用グッズ | 100円ショップなどで売っている水切りごみ入れを使う |

水切りは環境にも良い影響があります。

実は「燃えるごみ」の40%が生ごみで、その生ごみの80%が水分だと言われています。

水分の多い生ごみは焼却場での処理時間が長くなり、大量の二酸化炭素を排出することになります。

水切りを習慣にすることで、嫌な臭いを防ぐだけでなく、地球温暖化防止にも貢献できるのです。

ちょっとした心がけが大きな違いを生み出すことがあるのですね。

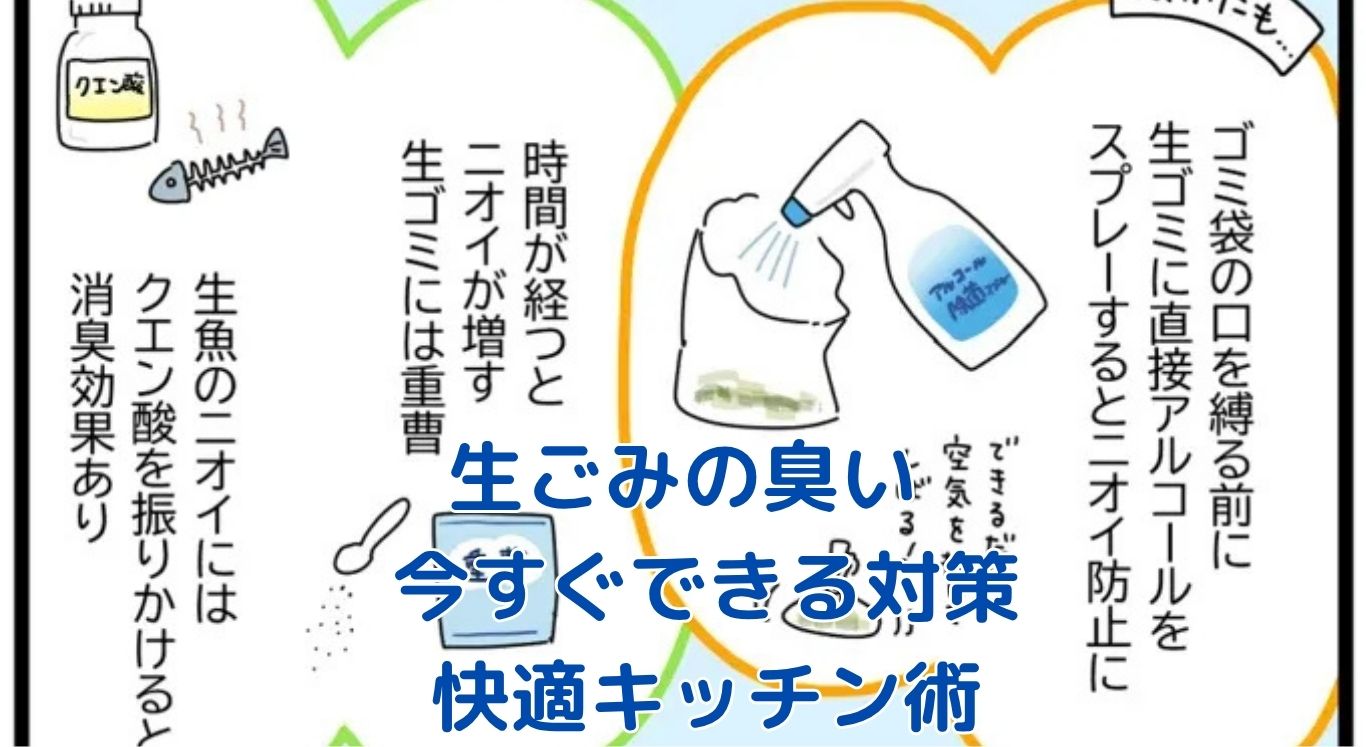

捨てる前の簡単な処理テクニック

生ごみを捨てる前に簡単な処理をすることで、臭いをぐっと減らすことができます。

まず基本は、前述の通り、水分をしっかり切ることです。

その上で、新聞紙に包んで捨てるのも効果的です。

新聞紙は生ごみに残った水分を吸い取ってくれます。

また、新聞紙に使われているインクには臭いを抑える効果があるとも言われています。

調理で出た野菜くずや腐りやすい魚の内臓などは、ビニール袋に入れて、捨てる直前まで冷蔵庫や冷凍庫で保管しておくのもひとつの方法です。

低温・低湿度の環境では生ごみの腐敗が抑えられます。

塩を直接振りかけるのも効果的です。

塩には腐敗を防ぎ、臭いを抑制する効果があります。

ただし、使いすぎには注意しましょう。

もし臭いがすでに発生している場合は、臭いの種類によって対策を変えるといいでしょう。

| 臭いの種類 | 対策方法 |

|---|---|

| 腐敗臭など(酸性の臭い) | 重曹をふりかける |

| 魚の生臭さ、アンモニア臭(アルカリ性の臭い) | クエン酸をふりかける |

重曹とクエン酸は同時に使うと中和反応を起こして効果がなくなるので、臭いに合わせてどちらか一方を使うようにしましょう。

これらの方法を組み合わせることで、生ごみの臭いをかなり軽減できますよ。

自然素材で消臭する方法

家庭にある自然な素材を使って生ごみの臭いを抑える方法もあります。

これらの方法は環境にやさしく、コストもかからないのでとても便利です。

コーヒーの出しがらは優れた消臭効果があります。

コーヒーにはアルカリ性を中和させる効果があるため、魚の生臭さなどのアルカリ性の臭いに効果的です。

使用後の出しがらをよく乾燥させてから生ごみに混ぜるか、乾燥させた出しがらをお茶パックなどに入れてゴミ箱の底に置いておくといいでしょう。

お茶の出しがらも同様に使えます。

緑茶に含まれる「カテキン」には強い消臭効果があります。

こちらも乾燥させてから使うことが大切ですね。

| 自然素材 | 効果 | 使い方 |

|---|---|---|

| コーヒーの出しがら | アルカリ性の臭いを中和、水分吸収 | 乾燥させて生ごみに混ぜる |

| お茶の出しがら | カテキンによる消臭、制菌効果 | 乾燥させて生ごみに混ぜる |

| 重曹 | 酸性の臭いを中和、水分吸収 | 粉を直接ふりかける |

| クエン酸 | アルカリ性の臭いを中和 | 粉を直接ふりかける |

| 新聞紙 | 水分吸収、インクの消臭効果 | 生ごみを包む、ゴミ箱の底に敷く |

これらの自然素材は、家庭で簡単に手に入るものばかりなので、ぜひ試してみてください。

また、最近では家庭用の生ごみ処理機も人気です。

パナソニックの家庭用生ごみ処理機MS-N53XDは、約130℃の温風で生ごみを乾燥させ、臭いを約99%カットしてくれます。

さらに、処理した生ごみは植物の肥料にもなるので、ガーデニングが好きな方にもおすすめですよ。

自治体によっては生ごみ処理機の購入に助成金が出る場合もあるので、お住まいの地域の情報を確認してみるといいでしょう。

家庭から出る生ごみ臭を防ぐ日常の工夫

ゴミ箱選びの重要なポイント

キッチンで使うゴミ箱選びは、生ごみの臭い対策に大きく影響します。適切なゴミ箱を選ぶことで、日々の生活がぐっと快適になるでしょう。

まず、サイズ選びが重要です。生ごみ専用なら5〜10リットル程度が適しています。大きすぎると生ごみが溜まりすぎて臭いが強くなりますし、小さすぎるとすぐに一杯になってしまいます。

蓋の種類も重要なポイントです。意外かもしれませんが、完全密閉型のゴミ箱は臭いが強くなる場合があります。これは密閉された環境で嫌気性微生物(酸素を嫌う細菌)が活発に活動し、強い悪臭を発生させるためです。

| ゴミ箱タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 蓋なしタイプ | 通気性が良く嫌気性菌が増えにくい | 見た目が悪く、虫が入りやすい |

| 半密閉タイプ | 適度な通気性と見た目の良さ | 完全に臭いを防げない |

| 完全密閉タイプ | 見た目がすっきり、虫が入りにくい | 嫌気性菌が増殖し臭いが強くなる |

| センサー式 | 手を触れずに開閉できる | 価格が高め、電池交換が必要 |

2020年2月に発売されたエステー株式会社の「消臭力 ゴミ箱用 抗菌効果プラス」のように、抗菌成分配合の消臭剤と組み合わせて使用すると効果的です。

また、ゴミ箱の素材も選ぶポイントです。プラスチック製は軽くて扱いやすいですが、臭いが付きやすい傾向があります。一方、ステンレス製は臭いが付きにくく掃除もしやすいですが、重くて価格も高めです。

理想的なゴミ箱は、適度な通気性があり、掃除がしやすく、見た目もすっきりしたものです。最近では、消臭機能付きや抗菌加工されたゴミ箱も増えています。自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

専用アイテムの効果的な使い方

生ごみの臭い対策には、専用アイテムを活用すると効果的です。

これらのアイテムは比較的安価で手に入り、日常的に使いやすいものが多いため、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

まず、消臭剤の種類と効果を見てみましょう。

| 消臭アイテム | 効果 | 使用方法 | 持続期間 |

|---|---|---|---|

| 消臭力ゴミ箱用 | 生ごみ臭を消臭 | ゴミ箱に貼る・吊るす | 約1ヶ月 |

| ダストマン消臭シート | 活性炭で臭いを吸着 | ゴミ箱の蓋裏に貼る | 約2ヶ月 |

| 重曹 | 酸性の臭いを中和 | 直接振りかける | 1〜2週間 |

| クエン酸スプレー | アルカリ性の臭いを中和 | スプレーして拭く | その都度使用 |

| 生ゴミバイオ消臭 | 微生物で臭いを分解 | 直接スプレー | 数日間 |

これらのアイテムは単体でも効果がありますが、組み合わせて使うとさらに効果的です。

例えば、生ごみに重曹を振りかけてからゴミ箱に入れ、ゴミ箱自体には消臭シートを貼っておくという方法があります。

アズマ工業の「生ゴミバイオ消臭」のような微生物を活用した消臭剤は、2025年5月現在、特に注目されています。

これらは生ごみの臭いの原因となる菌の繁殖を抑制する効果があります。

また、消臭剤だけでなく、生ごみを入れる袋にも工夫ができます。

パン袋は厚みがあって破れにくく、臭いも漏れにくいという特徴があります。

オムツ袋や専用の生ごみ袋も効果的です。

ゴミ袋を二重にすることも簡単で効果的な方法です。

一枚目の袋が破れても二枚目がキャッチしてくれるので、ゴミ箱自体が汚れにくくなります。

これらのアイテムを上手に活用することで、生ごみの臭い問題はかなり軽減できます。

自分の生活スタイルに合った方法を見つけてみてください。

冷蔵保存のコツとタイミング

生ごみの臭いを抑える効果的な方法の一つが冷蔵保存です。

低温環境では細菌の活動が抑えられるため、生ごみの腐敗や臭いの発生を大幅に遅らせることができます。

冷蔵保存の基本は、生ごみを密閉できる袋やタッパーに入れ、冷蔵庫の適切な場所に保管することです。

場所によって保存効果が異なるため、以下の特徴を参考にしてください。

| 保存場所 | 温度 | 適した生ごみ | 保存期間 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵室 | 2〜5℃ | 野菜くず、調理後の食品くず | 3〜5日 |

| 野菜室 | 3〜8℃ | 果物や野菜のくず | 3〜5日 |

| 冷凍庫 | -18℃以下 | 肉や魚の骨・皮など臭いが強いもの | 数週間〜1ヶ月 |

冷蔵保存する際の重要なポイントは水分管理です。

水分が多いと袋から漏れる可能性があるだけでなく、臭いの原因にもなります。

そのため、生ごみはなるべく水気を切ってから保存しましょう。

2024年9月の記事によると、多くの家庭では野菜室の端っこのスペースを生ごみ保管用に活用しているようです。

この方法では、野菜室の下に新聞紙を敷いておくと、万が一漏れた場合でも安心です。

また、冷凍保存は特に臭いが強い魚や肉の生ごみに効果的です。

完全に凍らせることで臭いの発生がほぼ完全に抑えられます。

ただし、一度形が決まると変えられないので融通が利かないというデメリットもあります。

生ごみの冷蔵・冷凍保存は、ゴミ出しの日まで臭いを抑える非常に効果的な方法です。

特に夏場や、ゴミ出しの頻度が少ない場合に重宝します。

ただし、冷蔵庫内の他の食品に影響が出ないよう、しっかり密閉することを忘れないでください。

季節別の対処法のポイント

生ごみの臭いは季節によって対策を変える必要があります。

特に夏場は気温の上昇により細菌の活動が活発になるため、より強力な対策が求められます。

夏場(6月〜9月)の対策

夏は生ごみが最も臭いやすい季節です。

細菌が活発に活動する30℃〜35℃の温度帯になりやすいからです。

この時期は以下の対策が効果的です。

- 生ごみはなるべく早く(24時間以内に)捨てる

- 水分をしっかり切る(水分は細菌の繁殖を促進する)

- 冷蔵・冷凍保存を積極的に活用する

- 消臭剤の交換頻度を増やす(通常の1.5倍程度)

- ゴミ箱は直射日光の当たらない涼しい場所に置く

特に夏場は、エステー株式会社の「消臭力 ゴミ箱用 コバエよけ効果プラス」のような、コバエ対策も兼ねた製品が役立ちます。

2020年2月に発売されたこの製品は、メントールスカッシュの香りで生ごみの臭いを消すだけでなく、コバエを寄せ付けない効果もあります。

冬場(12月〜2月)の対策

冬は比較的臭いが発生しにくい季節ですが、暖房で室内が暖かくなると意外と臭いが発生することもあります。

- 水分管理を怠らない(乾燥していても水分は臭いの原因)

- 暖房の風が直接当たる場所にゴミ箱を置かない

- 密閉性の高いゴミ箱を使用しても比較的臭いが発生しにくい

梅雨時期(6月〜7月)の対策

湿度が高く、カビや細菌が繁殖しやすい環境となる梅雨時期は、特に注意が必要です。

- 除湿剤をゴミ箱の近くに置く

- 重曹などの吸湿効果のある消臭剤を活用する

- ゴミ箱の掃除頻度を増やす(週1回程度)

季節を問わず効果的なのが、生ごみの水分をしっかり切ることです。

生ごみの80%は水分だと言われており、この水分を減らすだけでも臭いの発生を大幅に抑えられます。

また、季節の変わり目には対策方法も見直すことをおすすめします。

年間を通して快適な環境を維持するためには、季節に合わせた臨機応変な対応が重要です。

環境にやさしい処理方法

生ごみの臭い対策をしながら、地球環境にも配慮した処理方法を取り入れることで、一石二鳥の効果が得られます。

環境に優しい処理方法はいくつかありますが、それぞれの特徴を理解して自分のライフスタイルに合った方法を選びましょう。

コンポスト(堆肥化)による処理

コンポストとは、生ごみを微生物の力で分解し、植物の栄養となる堆肥に変える方法です。

| コンポストの種類 | 特徴 | 適した場所 | 処理期間 |

|---|---|---|---|

| 庭用コンポスト | 庭に直接設置、大量処理可能 | 庭がある一戸建て | 3〜6ヶ月 |

| ベランダ用コンポスト | コンパクトで臭いが少ない | マンションのベランダ | 1〜3ヶ月 |

| 電動コンポスト | 短時間で処理、臭いが少ない | 室内 | 数時間〜数日 |

コンポストの最大のメリットは生ごみが資源として再利用できることです。

家庭菜園やガーデニングを楽しむ方には特におすすめです。

手作り生ごみ処理機

市販の生ごみ処理機は価格が高いことがありますが、プラスチック容器などを使って自作することも可能です。

手作りの生ごみ処理機は、環境に配慮した廃棄物処理方法として注目されています。

手作り処理機の作り方の基本は、容器の底に通気用の穴を開け、微生物の活動を促進する環境を整えることです。

適切な温度(20℃〜30℃)と湿度(50%〜60%)を維持することで、効率的に生ごみを分解できます。

生ごみ乾燥機の活用

パナソニックの家庭用生ごみ処理機MS-N53XDのような製品は、生ごみを乾燥させることで容量を約1/5に減らし、臭いも大幅に軽減します。

これにより、ゴミの排出量を減らしながら臭い問題も解決できます。

自治体によっては生ごみ処理機の購入に助成金が出る場合もあるので、お住まいの地域の情報を確認してみるといいでしょう。

生ごみを出さない工夫

最も環境に優しい方法は、そもそも生ごみを出さないことです。

食材を無駄なく使い切る「食品ロス削減」の取り組みは、生ごみの臭い対策にもつながります。

- 野菜の皮や茎なども料理に活用する

- 食べ残しが出ないよう適量を作る

- 冷蔵庫の食材を定期的にチェックし、傷む前に使い切る

これらの環境に配慮した処理方法は、生ごみの臭い対策だけでなく、SDGs(持続可能な開発目標)の実現にも貢献します。

自分のライフスタイルに合った方法を選び、継続することが大切です。

引用:ゴミ箱から漏れるいや~なニオイともさようなら。手軽にできる生ゴミ臭対策をやってみた(画像6/6) - レタスクラブ

生ごみの嫌な臭いを消す!簡単7つの対策法:まとめ

Q&Aでまとめますね。

質問(Q):

生ごみが臭う主な原因は何ですか?

回答(A):

雑菌や嫌気性微生物が生ごみを分解する際に臭い物質を出すためです。

質問(Q):

生ごみの臭いを防ぐ基本的な対策は?

回答(A):

水分をしっかり切ることが最も効果的です。

質問(Q):

ゴミ箱選びで注意すべきポイントは?

回答(A):

完全密閉型より適度な通気性があり掃除しやすいものが理想的です。

質問(Q):

家庭にある素材で消臭できる方法はありますか?

回答(A):

重曹、クエン酸、コーヒーの出しがら、お茶の出しがらが効果的です。

質問(Q):

季節によって対策を変えるべきですか?

回答(A):

夏場は24時間以内に捨て、冬場は暖房の風が当たらない場所に置くなど季節別の対策が必要です。

質問(Q):

環境にも配慮した処理方法はありますか?

回答(A):

コンポスト化や生ごみ乾燥機の活用、そもそも生ごみを出さない工夫が環境に優しい方法です。

台所から漂う不快な臭いとサヨナラするには、日常の小さな習慣が大切なんですね。水分を減らし、適切なゴミ箱を選び、自然素材を活用することで、キッチンはいつも清潔で快適な空間になるでしょう。正しい知識と簡単なテクニックがあれば、悩みの種だった臭い問題も解決できますよ。今日からさっそく実践してみてくださいね。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!