「生ごみの処理、なんだか面倒だな…」と思ったことはありませんか?特に夏場は臭いが気になりますし、ゴミ出しの日まで家に置いておくのも気が進みませんよね。

そんな悩みを解決してくれるのが生ごみ処理機です!

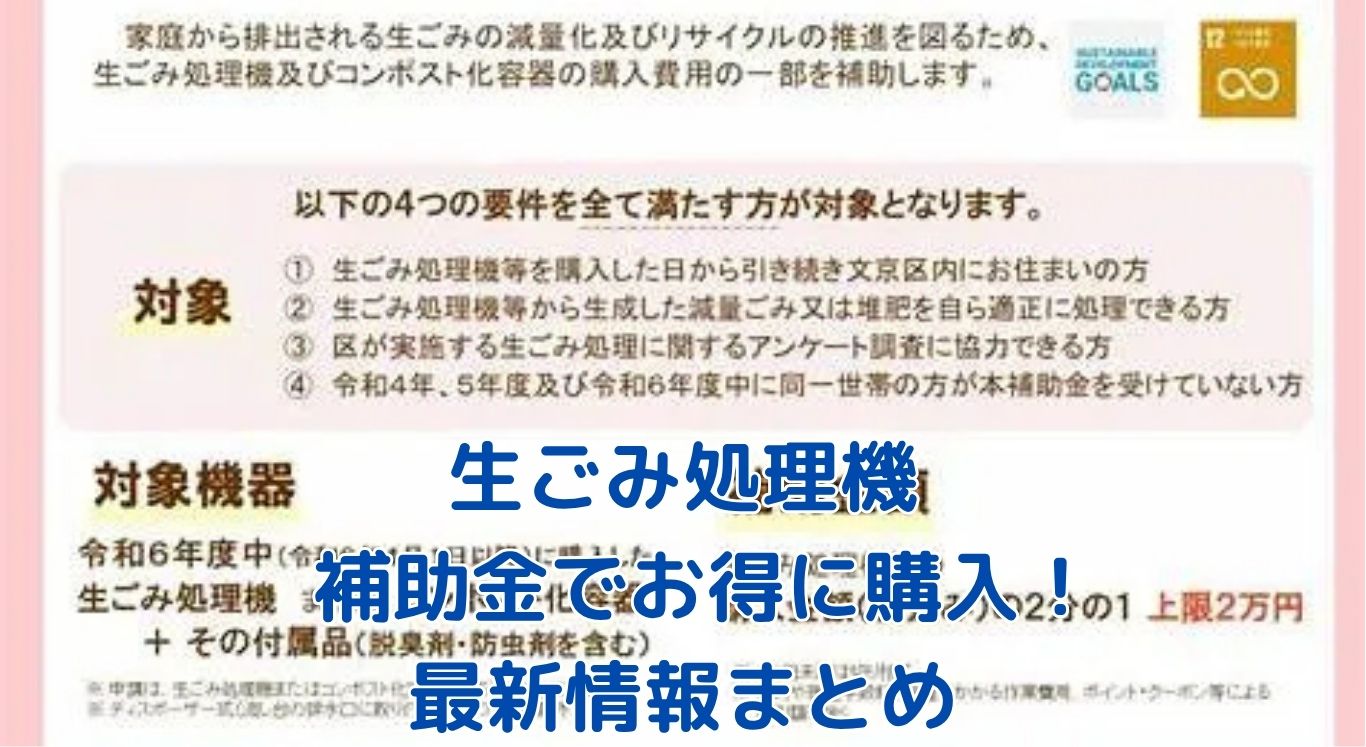

この記事では、生ごみ処理機の購入に使える補助金情報をわかりやすくまとめました。どんな機器が対象になるのか、いくらまで補助してもらえるのか、申請方法など、気になる情報が満載です。

多くの自治体では予算に限りがあるため、「早い者勝ち」の状態になっていることもあります。

私も最近この補助金制度を利用して生ごみ処理機を購入しました。おかげで家庭からのごみが減り、臭いの心配もなくなって快適な生活を送れています。

この記事を読めば、あなたも生ごみ処理の悩みから解放されて、お得に環境にやさしい生活を始められるでしょう。それでは、詳しい情報を見ていきましょう!

この記事のポイント

- 生ごみ処理機購入の補助金制度

- 対象機器の種類と特徴

- 補助金額の相場と上限

- 申請方法と必要書類

引用:愛知県安城市 生ゴミ処理機助成金・補助金30,000円のもらい方まとめ|生ゴミ処理機助成金もらい方を教えます☆全国自治体対応2025年度版

家庭の生ごみ処理に使える補助金情報

自治体が提供する助成制度の概要

家庭から出る生ごみを減らすために、多くの自治体では生ごみ処理機器を買うときにお金を補助してくれる制度があります。この制度は「生ごみ処理機器購入費補助金制度」と呼ばれています。

この制度を使えば、生ごみ処理機器をお得に購入できるんですよ。例えば、愛知県の安城市では、家庭から出る生ごみを自分で処理することを応援するために、処理機器を買ったときにお金を戻してくれます。

なぜこのような制度があるのでしょう?それは、生ごみを減らすことで、ごみ全体の量を減らしたり、生ごみを堆肥(たいひ:植物を育てるための栄養のある土)にして再利用したりできるからです。

この助成制度を利用できる人は、基本的に以下の条件を満たす必要があります:

- その市や町に住んでいる人

- 生ごみ処理機器をきちんと使える人

- 市税などの税金をきちんと納めている人(豊田市の場合)

多くの自治体では、令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの期間に申請できますね。ただし、予算がなくなり次第、締め切られることもあるので早めの申請がおすすめです。

対象となる機器の種類

生ごみ処理機器にはいろいろな種類があります。

どんな機器が補助金の対象になるのか見てみましょう。

主に4つのタイプがあります:

1.生ごみ処理機:電気を使って生ごみを処理する機械です。

- 乾燥式:熱風で生ごみを乾かして小さくします

- バイオ式:微生物(目に見えない小さな生き物)の力で生ごみを分解します

- ハイブリッド式:上記の両方の良いところを組み合わせたタイプです

2.生ごみ堆肥化容器:電気を使わずに生ごみを堆肥に変える容器です。

- コンポスト:土の中の微生物の力で生ごみを分解します

- 密閉型:ふたがしっかり閉まるタイプです

- バッグ型:布でできた袋タイプのものもあります

3.生ごみ減量容器:生ごみの水分を減らして量を減らす容器です。

- キエーロなどがこれにあたります

4.基材:生ごみ堆肥化容器で使う材料です。

- ダンボールコンポスト一式もこれに含まれます

注意が必要なのは、ディスポーザー式(台所の排水口に取り付けて生ごみを粉砕する機器)は補助対象外ということです。

また、オークションやフリマアプリで買った中古品も対象外になっています。

これらの機器は、DCMやエディオン、ヤマダ電機など、多くの店で購入できますよ。

安城市の場合、令和7年4月1日現在で21店舗が販売店として紹介されています。

補助金額の相場と上限

生ごみ処理機器の補助金額は、自治体によって違いがありますが、だいたいの相場を知っておくと便利です。

多くの自治体では、購入価格の2分の1(50%)を補助してくれます。

ただし、上限金額が決まっていて、100円未満は切り捨てられることが多いですね。

例えば、愛知県の場合:

| 機器の種類 | 補助金の上限額 | 補助率 |

|---|---|---|

| 電気式生ごみ処理機 | 15,000円〜50,000円 | 33.3%〜66.7% |

| コンポスト等の容器 | 3,000円〜8,000円 | 50% |

具体的に見てみると:

- 安城市:処理機は上限30,000円、処理容器は上限5,000円(どちらも購入価格の2分の1)

- 豊田市:処理機は上限30,000円(購入価格の2分の1)

- 西尾市:容量が300リットル以上のコンポストは上限4,000円、100〜300リットルのものは上限3,000円(どちらも価格の2分の1)

また、1世帯で申請できる数にも決まりがあります:

- 処理機:多くの場合、1世帯1基まで

- 処理容器(コンポストなど):1世帯2基までのことが多い

- 基材:豊田市の場合、1世帯6個まで

申請できる回数も決まっていて、多くの場合は年度内に1回までとなっています。

ただし、基材については豊田市では年度内に2回まで申請できます。

申請方法と必要な書類

生ごみ処理機器の補助金を申請するには、いくつかの手続きが必要です。

ここでは、その流れと必要な書類について説明します。

基本的な申請の流れはこうです:

1.販売店で生ごみ処理機器を購入する

2.領収書(レシート)をもらう

3.申請書に必要事項を記入する

4.領収書と申請書を自治体の担当窓口に提出する

5.審査後、指定した口座に補助金が振り込まれる

必要な書類は主に以下のものです:

- 補助金交付申請書(自治体のホームページからダウンロードできることが多い)

- 領収書の原本または写し(購入した証明になるもの)

- 振込先の口座情報

申請期限には注意が必要です。

多くの場合、購入日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

例えば安城市では、「生ごみ処理機器の購入日又は納品日から2か月以内(必着)」となっています。

また、豊田市の場合は令和7年3月1日以降に購入したものが対象で、申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとなっています。

申請先は各自治体の担当窓口です。

例えば:

- 安城市:清掃事業所

- 豊田市:循環型社会推進課(〒470-1202 豊田市渡刈町大明神39-3)

郵送での申請も可能な場合が多いですが、書類の不備があると受理されないこともあるので、直接窓口に持っていくのが確実でしょう。

補助金は審査後、約1ヶ月程度で指定口座に振り込まれることが多いですよ。

生ごみ処理機器の選び方と補助金活用法

各処理方式のメリット・デメリット

生ごみ処理機には主に3つの種類があります。それぞれの特徴を知って、自分の家に合ったものを選びましょう。

乾燥式は熱や風の力で生ごみの水分を蒸発させて小さくする方法です。キッチンなど家の中に置けるので便利ですね。処理も早く、数時間で終わります。でも、ヒーターを使うので電気代がかかります。また、処理中は独特の焦げたにおいがすることもあります。

バイオ式は微生物の力で生ごみを分解する方法です。電気代があまりかからないのが魅力でしょう。処理後は堆肥(たいひ:植物を育てるための栄養のある土)として使えるので、家庭菜園が好きな人に向いています。ただし、微生物を育てる「バイオ基材」を定期的に交換する必要があり、処理にも時間がかかります。

ハイブリッド式は乾燥式とバイオ式の良いところを組み合わせたものです。処理スピードが速く臭いも少ないのが特徴です。価格は高めですが、電気代は乾燥式より安く、お手入れの頻度も少なくて済みます。

各処理方式の比較表を見てみましょう:

| 種類 | 処理方法 | 設置場所 | 電気代 | 処理速度 | お手入れ | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 熱風で乾燥 | 屋内向き | 高い(月約1,000〜2,400円) | 速い(数時間) | 容器の水洗い | コンパクト、手軽 |

| バイオ式 | 微生物で分解 | 屋外向き | 低い(月約300〜1,350円) | 遅い | 基材の交換(半年〜1年に1回) | 堆肥化できる |

| ハイブリッド式 | 乾燥+微生物分解 | 屋内外可 | 中程度(月約600〜1,200円) | 中程度 | 基材の交換(半年〜1年に1回) | 臭いが少ない |

どの方式も一長一短があるので、自分の生活スタイルや住環境に合わせて選ぶことが大切です。小さなお子さんがいる家庭では、子どもが触れない安全な場所に設置することも忘れないようにしましょう。

設置場所と使い方のポイント

生ごみ処理機をどこに置くかは、とても重要な決断です。

機種によって適した場所が違うので、購入前にしっかり確認しましょう。

屋内に設置する場合のポイント:

- キッチンに置くなら、調理の邪魔にならない場所を選びます。

シンク下やカウンター上、冷蔵庫の横などが人気です。

- 換気ができる場所(窓の近くや換気扇のそば)に置くと、臭いがこもりません。

- コンセントの位置を確認して、電源が取れる場所に設置しましょう。

- 子どもやペットが触れない場所に置くことも大切です。

屋外に設置する場合のポイント:

- 雨や風の影響を受けにくい場所(軒下など)を選びます。

- 直射日光が当たらない場所が理想的です。

- 平らな場所に設置して、安定させましょう。

- 電源が必要な機種は、防水対策をしっかりと行います。

実際に使う際の注意点もいくつかあります。

生ごみ処理機には入れてはいけないものがあるのをご存知でしょうか?例えば、油分の多い食材(バターなど)や硬い食材(骨や貝殻など)、繊維質の多い野菜くずなどは避けた方が良いです。

これらは機械の故障の原因になることがあります。

また、使い方を守ることも大切です:

1.取扱説明書をよく読む

2.生ごみは規定量以上入れない

3.使用後は内部を清掃する

4.処理中は蓋を開けない

5.異臭や異音があったら使用を中止する

これらのポイントを押さえれば、生ごみ処理機を長く快適に使い続けることができます。

設置場所と正しい使い方を工夫することで、生活がもっと便利になりますよ。

補助金申請の注意点

生ごみ処理機を購入する際、多くの自治体では補助金制度を利用できます。

これを活用すれば、購入費用の負担を大きく減らせるチャンスです。

ただし、申請には細かいルールがあるので注意が必要です。

申請期限はとても重要です。

例えば小山市では、購入日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

期限を過ぎると補助金を受け取れなくなるので、購入したらすぐに申請の準備を始めましょう。

また、予算には限りがあることも覚えておきましょう。

多くの自治体では「予算がなくなり次第終了」としています。

令和7年度(2025年度)の申請期間は4月1日から翌年3月31日までが一般的ですが、人気の制度なので早めの申請が安心です。

申請に必要な書類は主に以下のものです:

1.補助金交付申請書(自治体のホームページからダウンロード可能)

2.領収書の原本または写し(購入者の名前、金額、購入日が記載されたもの)

3.保証書の写し(電動式の場合)

4.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

5.振込先の口座情報がわかるもの

注意すべき点として、申請者名と領収書の名義、振込口座の名義は同じにする必要があります。

また、オークションやフリマアプリで購入した中古品は補助対象外となっています。

補助金の申請方法は自治体によって異なりますが、窓口への持参、郵送、オンライン申請などがあります。

岐阜市の場合は環境部ゼロカーボンシティ推進課が窓口となっていますが、各自治体の担当窓口を事前に確認しておくと良いでしょう。

審査後、補助金は約1ヶ月程度で指定口座に振り込まれることが多いです。

小山市の場合は「申請した月の翌月末が目安」となっています。

導入後のランニングコスト

生ごみ処理機を購入した後も、使い続けるためのコストがかかります。

このランニングコストを知っておくことで、家計の見通しが立てやすくなります。

最も大きなコストとなるのは電気代です。

処理方式によって大きく異なります:

| 処理方式 | 1日の電気代 | 月間電気代(毎日使用の場合) |

|---|---|---|

| 乾燥式 | 約30〜80円 | 約900〜2,400円 |

| バイオ式(電動) | 約28〜45円 | 約840〜1,350円 |

| ハイブリッド式 | 約20〜40円 | 約600〜1,200円 |

これらの金額は機種や使用頻度、処理量によって変わります。

例えば、乾燥式の場合、2kgの生ごみを処理すると約60〜80円の電気代がかかります。

バイオ式は電気代は安いですが、別のコストがかかります。

電気代以外にも、消耗品の交換費用も考慮する必要があります:

- 乾燥式:フィルター交換(4〜9ヶ月に1回)で1,700〜4,500円

- バイオ式:バイオチップ(6ヶ月に1回程度)で約5,000円

- ハイブリッド式:フィルターとバイオチップ両方の交換が必要

これらのランニングコストは、生ごみ処理機の価格だけでなく、長期的な費用として計算しておくことが大切です。

ただ、生ごみの量が減ることでごみ袋の使用量が減ったり、ごみ出しの手間が省けたりするメリットもあります。

また、自治体の補助金を利用すれば初期費用を抑えられます。

例えば、豊田市では電気式生ごみ処理機の場合、購入価格の2分の1(上限30,000円)の補助が受けられます。

これにより、導入コストの負担が軽減されるでしょう。

生ごみ処理機は便利ですが、ランニングコストを考慮した上で、自分のライフスタイルに合った機種を選ぶことが大切です。

毎日の使用量や設置場所、電気代などを総合的に考えて選びましょう。

引用:

生ごみ処理機購入助成金制度がスタートします!! « 京都市二条の電気屋さん 技術と信頼の店・京都電工株式会社(キョーデン中央店)

生ごみ処理機の補助金情報!お得に購入する方法:まとめ

Q&Aでまとめますね。

質問(Q):

自治体の生ごみ処理機器補助金制度とは何ですか?

回答(A):

家庭から出る生ごみを減らすために、自治体が処理機器購入費の一部(多くは購入価格の2分の1)を補助する制度です。

質問(Q):

どんな種類の生ごみ処理機が補助対象になりますか?

回答(A):

電動式(乾燥型・バイオ式・ハイブリッド式)と非電動式(コンポスト・EMバケツなど)が対象です。ただし、ディスポーザー式は対象外です。

質問(Q):

補助金額はいくらもらえますか?

回答(A):

自治体により異なりますが、多くは購入価格の2分の1で、電動式は上限2〜5万円、非電動式は上限3〜8千円程度です。

質問(Q):

申請に必要な書類は何ですか?

回答(A):

補助金申請書、領収書(原本または写し)、保証書の写し(電動式の場合)、本人確認書類、振込先口座情報が必要です。

質問(Q):

申請期限はいつまでですか?

回答(A):

購入日から1〜3ヶ月以内に申請する必要があり、自治体によって異なります(岸和田市は90日以内、亘理町は1ヶ月以内)。

質問(Q):

同じ世帯で複数台申請できますか?

回答(A):

基本的に1世帯1台(非電動式は2台まで可能な自治体もあり)で、再申請は前回から3〜5年経過後に可能です。

質問(Q):

ネット通販で購入した場合も補助対象になりますか?

回答(A):

対象になりますが、購入者名・金額・購入日・製品情報が確認できる書類が必要です。

生ごみ処理機器の購入補助金制度は、家庭からのごみ減量と環境保護に役立つ素晴らしい仕組みです。各自治体によって補助金額や申請方法が異なるので、お住まいの地域の最新情報を確認してみてくださいね。早めに申請することで確実に補助金を受け取れますよ。この記事が皆さんの生活をより環境にやさしくするお手伝いになれば嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!