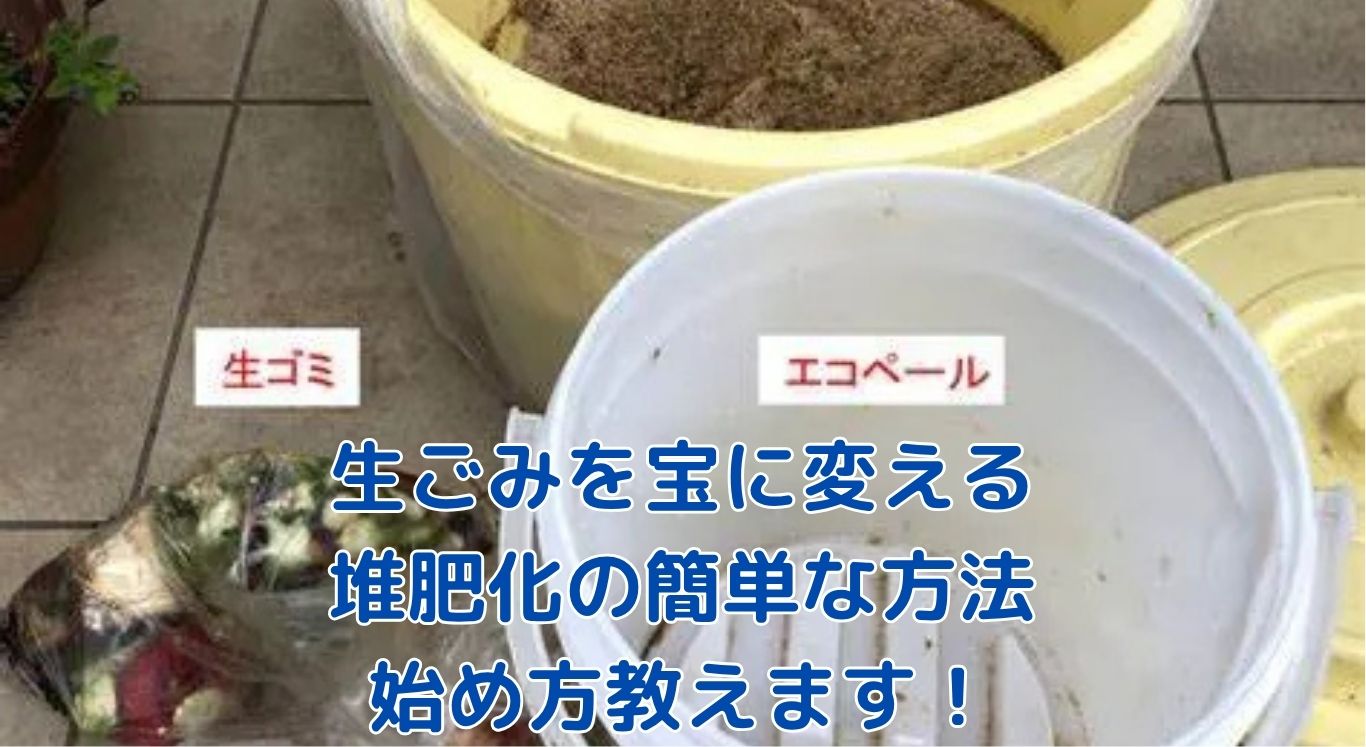

毎日出る生ごみ、ただゴミ袋に入れて捨てるだけではもったいないと思ったことはありませんか?実は、その生ごみは宝の山なんです!こんにちは、今日は「生ごみの堆肥化方法」について詳しくご紹介します。

家庭から出る生ごみは、ちょっとした工夫で栄養たっぷりの堆肥に生まれ変わります。この堆肥は植物を元気に育てる力を持っていて、家庭菜園やガーデニングを楽しむ方にとっては強い味方になるでしょう。

しかも、燃えるごみの約40%は生ごみだと言われています。堆肥化することで、ごみの量が減るだけでなく、ゴミ袋代の節約にもなりますよね。環境にも家計にも優しい一石二鳥の取り組みなんです。

この記事では、初心者の方でも気軽に始められる方法を中心に、失敗しないためのコツもたっぷりお伝えします。コンポストって何?どんなものが堆肥にできるの?虫や臭いは大丈夫?そんな疑問にも一つひとつお答えしていきますよ。

さあ、捨てていた生ごみを宝に変える旅に一緒に出かけましょう!

この記事のポイント

庭で使える設置型の作り方

庭に設置するタイプのコンポストは、広いスペースがある家庭にぴったりの方法です。設置型コンポストは微生物の力を借りて生ごみを分解し、栄養豊富な堆肥に変えてくれる優れものです。早速、その作り方を見ていきましょう。

まず、設置場所選びが重要です。日当たりと水はけの良い場所を選ぶことで、微生物の活動が活発になり、分解のスピードが上がります。北広島市の環境課によると、日陰や湿気の多い場所では分解が遅くなるため避けた方が良いでしょう。

設置型コンポストの作り方

1.穴を掘る:地面に30cm程度の深さの穴を掘ります

2.コンポストを設置:容器を10〜15cm程度埋め込みます

3.周囲を固定:容器の周りに土を盛って安定させます

4.床材を敷く:容器の底に枯れ草やわら、もみ殻などを2〜3cm敷きます

5.通気性を確保:底に棒などで小さな穴を開けて空気の通り道を作ります

このタイプのコンポストは、一度設置すると移動が難しいため、場所選びは慎重に行いましょう。また、近隣の家から少し離れた場所に設置すると、臭いなどのトラブルを避けられます。

使い方としては、水分をよく切った生ごみを入れたら、その上に土や枯れ葉をかぶせます。これを繰り返していくと、微生物の働きで徐々に堆肥化が進みます。容器がいっぱいになったら、コンポストを引き抜いて完成した堆肥を取り出せます。

エシカルハウスの調査によると、設置型コンポストは1年を通して使えるため、継続的に生ごみを減らしたい家庭に適しています。初期費用も比較的安く、一度購入すれば長期間使用できるのも魅力ですね。

引用: 家庭で出来るリサイクル 生ごみ堆肥化促進剤 生ごみアップZ 1kg - グリーンテックス株式会社

家庭の生ごみを簡単に堆肥化する方法

コンポストとは何だろう

コンポストとは、家庭から出る生ごみや落ち葉などを微生物の力で分解して栄養たっぷりの堆肥(たいひ)に変える仕組みのことです。英語では「compost(コンポスト)」は堆肥そのものを指し、堆肥を作る容器は「composter(コンポスター)」と言います。でも、日本では両方ともコンポストと呼ぶことが多いですね。

コンポストを使うと、毎日捨てていた生ごみが宝物に変わります。この堆肥は植物を育てるのにとても役立ちます。土に混ぜると、土の通気性(空気の通りやすさ)や保水性(水を保つ力)を高める効果があり、植物が元気に育つ手助けをしてくれるのです。

コンポストを使えば、ごみの量が減ってゴミ袋の節約にもなりますし、何より環境にやさしい取り組みになります。世界的に見ると、日本はごみの焼却率が高い国ですが、欧米では堆肥にできるものとできないもので分別することが主流になっているそうです。

コンポストには、庭に設置する「設置型」、回転させて空気を入れる「回転式」、密封して臭いを防ぐ「密封型」、電気で乾燥させる「電動生ごみ処理機」など、さまざまな種類があります。自分の生活スタイルに合ったものを選ぶといいでしょう。

堆肥化のしくみを知ろう

堆肥化は、微生物の働きによって進む自然の循環です。

コンポスト容器の中では、たくさんの目に見えない小さな生き物たちが活躍しています。

まず、微生物は生ごみに含まれる糖やアミノ酸を分解し始めます。

この分解の過程で微生物が呼吸をすることで熱が発生し、コンポストの中の温度が上がります。

温度が上がると、今度は高温を好む微生物が活動を始め、より複雑な有機物を分解していきます。

分解の段階は大きく分けて3つあります:

1.糖分解期(初期段階):タンパク質やアミノ酸、糖質が分解される時期。

微生物の活動で温度が上昇します。

2.セルロース分解期(発熱期):セルロース(植物の細胞壁の主成分)が分解される時期。

温度は60~80℃に達することもあります。

3.安定期(熟成期):分解が進み、堆肥が安定していく時期。

糸状菌(かびの仲間)が残った物質を処理します。

この過程で生ごみは細かい有機物の粒子になり、これが堆肥となります。

自然界では1cmの土ができるのに約100年かかると言われていますが、コンポスト容器内では微生物の活動が活発になるため、数か月で堆肥ができあがるんですよ。

堆肥化がうまく進むためには、適度な水分と空気が必要です。

水分が多すぎると酸素不足になり悪臭の原因になりますし、少なすぎると微生物の活動が鈍くなってしまいます。

堆肥化できるものとできないもの

コンポストに入れるものを正しく選ぶことで、良質な堆肥ができあがります。

すべての生ごみが堆肥化に適しているわけではないので、しっかり分別することが大切です。

堆肥化できるもの:

- 野菜くず(皮や芯など)

- 果物の皮(柑橘類は虫が好む香りがするので注意)

- 卵の殻(細かく砕くと分解しやすい)

- 茶がら、コーヒーかす

- 枯れ葉、枯れ草(病気にかかっていないもの)

- 米ぬか(発酵を促進する効果あり)

堆肥化できないもの:

- 肉類、魚類(初心者は避けた方が無難)

- 油の多い食品

- 塩分の多い食品

- 腐った生ごみ

- 貝殻、割り箸、爪楊枝

- 獣肉の骨

分解されにくいもの(経験を積んでから挑戦するといいでしょう):

- 果物の種

- 玉ねぎの皮

- トウモロコシの芯

- 硬い野菜の皮

- 生のお米

- 太い魚の骨

堆肥化できないものや分解されにくいものを入れると、悪臭の原因になったり、堆肥の質が落ちたりします。

特に初めてコンポストに挑戦する方は、野菜くずを中心に入れるのがおすすめです。

また、生ごみは細かく切ると分解が早くなります。

三角コーナーなどに溜めず、新鮮なうちにコンポストに入れることも大切なポイントですよ。

必要な道具と材料

コンポストを始めるには、いくつかの道具と材料が必要です。

特に段ボールコンポストは手軽に始められるので、初心者にぴったりです。

基本的な道具:

1.コンポスト容器(段ボール箱など)

2.かき混ぜるための道具(しゃもじや園芸用シャベル)

3.ゴム手袋(生ごみを扱うため)

4.温度計(発酵状態を確認するため)

5.はかり(生ごみの量を計るため)

段ボールコンポストの材料:

- 厚めの段ボール箱(底が二重になっていると丈夫です)

- 基材(ピートモスともみがらくん炭を1:1で混合したもの)

- ガムテープ(クラフトテープがおすすめ)

- 容器を置く台(ブロックや角材など)

- 布(Tシャツなど、蓋として使用)

基材は園芸店やホームセンターで購入できます。

ピートモスは水分を調整し、もみがらくん炭は通気性を良くする働きがあります。

この2つを混ぜることで、微生物が活動しやすい環境が整います。

また、コンポストを置く場所も重要です。

室温が15℃以上の場所が理想的で、10℃以下だと微生物の活動が低下してしまいます。

風通しの良い場所に設置し、直射日光が当たりすぎないよう注意しましょう。

冬場は気温が低くなるので、毛布やトレーナーなどをかぶせて保温するといいですね。

これらの道具と材料を揃えれば、家庭での堆肥作りがスムーズに始められます。

段ボール箱で始める簡単な方法

段ボールコンポストは、費用をあまりかけずに始められる手軽な方法です。

マンションなどに住んでいる方でも、台所やベランダで気軽に取り組めます。

作り方の手順:

1.段ボール箱の準備

- 段ボール箱の上ぶたを立ててガムテープで四隅を固定し、容器の底を深くします。

- 隙間や穴があればテープでふさぎ、虫の侵入を防ぎます。

- 底が抜けないように、別のダンボール板を敷いて二重にします。

2.基材の投入

- ピートモス9リットルとくん炭6リットル(割合は3:2)を箱に入れ、よく混ぜます。

- 箱の深さの半分程度まで基材を入れるのが目安です。

3.設置場所の決定

- 風通しの良い、雨がかからない場所を選びます。

- ブロックや角材などの上に置き、床から5cm程度浮かせて通気性を確保します。

- 室温が15℃以上の場所に設置しましょう。

4.生ごみの投入と管理

- 水気をよく切った生ごみを細かく切って入れます(1日300g程度が目安)。

- 生ごみを入れたら、スコップでよくかき混ぜて空気を入れます。

- 最初のうちは米ぬかを少し入れると、発酵が早く始まります。

- 1日1回は必ずかき混ぜましょう。

これが堆肥化を成功させる重要なポイントです。

5.完成と使い方

- 2~3週間で温度が30℃まで上昇し、発酵が始まります。

- 3か月ほど続けたら生ごみの投入をやめ、1~2週間時々かき混ぜます。

- その後、土と混ぜてさらに1~2か月置くと堆肥の完成です。

- できた堆肥は濃度が高いので、3倍の土と混ぜて使いましょう。

注意点:

- 容器内が乾きすぎると発酵が進まないので、適度な水分を保ちます。

手で握って形が少し残る程度が理想的です。

- 虫が発生したら、2~3日生ごみの投入を止め、米ぬかだけ入れて混ぜると改善します。

- 臭いが気になる場合は、茶がらやもみ殻くん炭を入れると和らぎます。

- 冬場は保温の工夫が必要です。

毛布や木箱で覆うと良いでしょう。

段ボールコンポストは、無理なく楽しみながら続けることが大切です。

家庭から出る生ごみを資源として活用することで、環境にやさしい生活を実践できますよ。

生ごみ堆肥化で失敗しない実践方法

庭で使える設置型の作り方

庭に設置するタイプのコンポストは、広いスペースがある家庭にぴったりの方法です。設置型コンポストは微生物の力を借りて生ごみを分解し、栄養豊富な堆肥に変えてくれる優れものです。早速、その作り方を見ていきましょう。

まず、設置場所選びが重要です。日当たりと水はけの良い場所を選ぶことで、微生物の活動が活発になり、分解のスピードが上がります。北広島市の環境課によると、日陰や湿気の多い場所では分解が遅くなるため避けた方が良いでしょう。

設置型コンポストの作り方

1.穴を掘る:地面に30cm程度の深さの穴を掘ります

2.コンポストを設置:容器を10〜15cm程度埋め込みます

3.周囲を固定:容器の周りに土を盛って安定させます

4.床材を敷く:容器の底に枯れ草やわら、もみ殻などを2〜3cm敷きます

5.通気性を確保:底に棒などで小さな穴を開けて空気の通り道を作ります

このタイプのコンポストは、一度設置すると移動が難しいため、場所選びは慎重に行いましょう。また、近隣の家から少し離れた場所に設置すると、臭いなどのトラブルを避けられます。

使い方としては、水分をよく切った生ごみを入れたら、その上に土や枯れ葉をかぶせます。これを繰り返していくと、微生物の働きで徐々に堆肥化が進みます。容器がいっぱいになったら、コンポストを引き抜いて完成した堆肥を取り出せます。

エシカルハウスの調査によると、設置型コンポストは1年を通して使えるため、継続的に生ごみを減らしたい家庭に適しています。初期費用も比較的安く、一度購入すれば長期間使用できるのも魅力ですね。

虫や臭いを防ぐコツ

コンポストを使っていると、虫の発生や臭いに悩まされることがあります。

しかし、適切な管理をすれば、これらの問題は大幅に軽減できます。

虫や臭いの主な原因は水分過多です。

生ごみには多くの水分が含まれているため、そのまま投入すると水分バランスが崩れてしまいます。

デンゼンのブログによると、コンポスト内の理想的な水分量は「握ると固まるが、指を離すとすぐに崩れる程度」とされています。

虫の発生を防ぐ方法

- 生ごみはよく水切りしてから投入する

- 投入した生ごみの上に必ず土をかぶせる

- コーヒーかすを混ぜる(虫が嫌う成分が含まれています)

- 定期的にかき混ぜて酸素を供給する(週に1〜2回)

- ハッカ油スプレーを使用する(虫を寄せ付けない効果があります)

もし虫が発生してしまった場合は、リサール酵産株式会社が推奨する方法として、コンポストの中身をビニール袋に入れて2〜3日間直射日光に当てる方法があります。

これにより殺虫剤を使わずに虫を駆除できます。

臭い対策のポイント

1.適切な炭素と窒素の比率を保つ(理想は炭素30:窒素1)

2.もみ殻くん炭を混ぜる(臭いを吸着する効果があります)

3.発酵促進剤を使用する(分解を早め、臭いの発生を抑えます)

4.木酢液を希釈して散布する(100〜200倍に薄めて使用)

5.通気性を良くする(酸素が十分に供給されると嫌気性発酵を防げます)

2025年1月に更新されたごみクラブの記事によると、コンポスト内の臭いは主に酸素不足による嫌気性発酵が原因です。

定期的にかき混ぜることで酸素を供給し、好気性分解を促進することが最も効果的な対策となります。

これらの対策を実践することで、快適にコンポストを続けられるようになりますよ。

季節ごとの注意点

コンポストは一年中使えますが、季節によって管理方法を少し変える必要があります。

それぞれの季節に合わせた対応をすることで、効率よく堆肥化を進められるでしょう。

春(3月〜5月)

春は微生物の活動が活発になり始める季節です。

服部雄一郎さんのInstagramによると、春は新しいコンポストを始めるのに最適な時期とされています。

気温が上がってくるにつれて分解のスピードも上がるため、定期的なかき混ぜが重要になります。

- 週に2回程度かき混ぜる

- 新鮮な生ごみを適量入れる

- 日当たりの良い場所に移動させる

夏(6月〜8月)

夏は高温多湿のため、分解が最も早く進む季節です。

ロスゼロの記事によると、この時期のコンポスト内の温度は40℃〜60℃が理想的です。

しかし、湿度が高くなりがちなので水分管理に特に注意が必要です。

- 水分量をこまめにチェックする

- 乾燥材(もみ殻くん炭など)を多めに入れる

- 直射日光を避け、風通しの良い場所に置く

- 虫の発生に注意する(夏は特に虫が増えやすい)

秋(9月〜11月)

秋は落ち葉が多く出る季節です。

これらを細かく砕いてコンポストに入れると、炭素源として役立ちます。

また、気温が下がり始めるため、微生物の活動も徐々に低下していきます。

- 落ち葉を活用する(細かく砕いて入れる)

- 発酵促進剤を使って分解を促進する

- 保温対策を始める

冬(12月〜2月)

冬は気温が低く、微生物の活動が鈍るため、分解のスピードが遅くなります。

福井県越前町の資料によると、冬場は特に保温対策が重要になります。

- 毛布やトレーナーなどで覆って保温する

- 日当たりの良い場所に移動させる

- 米ぬかなど発熱しやすい材料を入れる

- 生ごみは細かく刻んで投入する

季節に合わせた対応をすることで、一年を通して効率的に堆肥化を進めることができます。

特に冬場は微生物の活動が低下するため、保温対策をしっかり行うことが成功の鍵となります。

トラブル対処法と解決策

コンポストを使っていると、様々なトラブルに遭遇することがあります。

しかし、適切な対処法を知っておけば、すぐに解決できることがほとんどです。

マンネン株式会社のブログで紹介されている主なトラブルと解決策を見ていきましょう。

よくあるトラブルと対処法

| トラブル | 原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 悪臭がする | 水分過多、酸素不足 | かき混ぜる、乾燥材を追加、生ごみの量を減らす |

| 虫が発生した | 水分過多、未分解の生ごみ | 天日干しする、発酵促進剤を使用、お酢を散布 |

| 分解が遅い | 気温が低い、水分バランスの崩れ | 保温する、水分調整、細かく刻む |

| 液体が漏れる | 水分過多 | 新聞紙など吸水性のあるものを底に敷く |

| カビが生える | 過湿状態、酸素不足 | かき混ぜる、乾燥材を追加 |

悪臭対策の詳細

悪臭は最も多いトラブルの一つです。

2024年10月のマンネン株式会社の記事によると、悪臭の主な原因は水分量が多くなりすぎることです。

対策としては:

1.生ごみの量を減らす(1日300〜400gが目安)

2.定期的にかき混ぜて酸素を供給する

3.脱臭フィルター付きのコンポスターを選ぶ

虫の発生時の対処法

デンゼンのブログでは、虫が発生した場合の効果的な対処法として以下の方法が紹介されています:

- 天日干し法:コンポストの内容物をビニール袋に入れて直射日光に当て、虫を駆除する

- 発酵促進剤の使用:微生物の働きで発酵を促進し、温度を上げて虫を死滅させる

- お酢の活用:100〜200倍に希釈したお酢をスプレーで散布する

- 熱湯処理:70℃以上の熱湯をかけてウジ虫などを駆除する

分解が遅い場合の対策

分解のスピードが遅いと感じる場合は、以下の対策が効果的です:

- 生ごみを細かく刻む(表面積が増え、分解が早まります)

- 米ぬかなどの発酵促進材を追加する

- 適切な水分バランスを保つ

- 定期的にかき混ぜて酸素を供給する

東京都の寿恵園が2024年4月に公開した情報によると、トラブルの多くは基本的な管理方法を見直すことで解決できます。

特に水分管理と定期的なかき混ぜは、多くのトラブルを未然に防ぐ重要なポイントです。

出来上がった堆肥の使い道

コンポストで作った堆肥は、家庭菜園やガーデニングの強い味方になります。

北広島市の資料によると、生ごみから作られた堆肥は、植物の成長を助ける栄養素がたっぷり含まれています。

その使い道を詳しく見ていきましょう。

まず、出来上がった堆肥はすぐには使わないことが重要です。

北広島市の環境課によると、コンポストから取り出したばかりの堆肥は「半生」の状態で、そのまま植物に与えると根を傷める可能性があります。

以下の手順で熟成させると良いでしょう。

堆肥の熟成方法

1.生ごみの投入をやめてから数日〜週に一度、内部をかき混ぜる

2.取り出した堆肥と土を半々(または土をやや多め)に混ぜる

3.2〜3ヶ月ほど寝かせて「2次発酵」させる

4.完全に熟成したら使用する

熟成した堆肥の使い方はさまざまです。

東京寿恵園の2025年の記事によると、堆肥は以下のような場所で活用できます:

堆肥の使用場所と方法

| 使用場所 | 使用方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 家庭菜園 | 土と混ぜて畝を作る | 野菜の健康と成長を促進 |

| 花壇 | 表層に散布して軽く混ぜ込む | 土壌の保水性と通気性向上 |

| 鉢植え | 土と5:1程度で混ぜる | 植物の根の成長促進 |

| 果樹の根元 | 穴を掘って埋める | 樹木の栄養補給 |

| 芝生 | 薄く全体に散布する | 土壌改良と肥料効果 |

帯広市の資料によると、生ごみから作った堆肥を使った市民からは「おいしい作物が育てられた」「ガーデニングの花が元気に育った」という声が多く寄せられているそうです。

ただし、北広島市環境課は「堆肥だけでは肥料効果は十分ではない」と注意を促しています。

堆肥の主な効果は土の状態を改善することであり、必要に応じて化学肥料と併用するのが良いでしょう。

その場合、通常より肥料の量を減らすことがポイントです。

また、熟成した堆肥でも、そのまま植木鉢やプランターに入れて植物を育てるのは避けましょう。

養分が多すぎて根や葉に影響が出ることがあります。

必ず土と混ぜて使用することが大切です。

このように、自家製の堆肥を上手に活用することで、環境にやさしいガーデニングを楽しむことができます。

生ごみから作った堆肥で育てた野菜や花は、特別な愛着が湧くものですよ。

引用:名古屋市:段ボールコンポストによる堆肥の作り方・使い方(暮らしの情報)

生ごみ堆肥化の方法!家庭で簡単に始める土作り:まとめ

Q&Aでまとめますね。

質問(Q):

コンポストとは何ですか?

回答(A):

家庭の生ごみを微生物の力で分解して栄養たっぷりの堆肥に変える仕組みです。

質問(Q):

堆肥化の仕組みはどうなっていますか?

回答(A):

微生物が生ごみを分解し、熱を発生させながら有機物を堆肥に変えていきます。

質問(Q):

どんな生ごみが堆肥化できますか?

回答(A):

野菜くず、果物の皮、卵の殻、茶がら、コーヒーかすなどが適しています。

質問(Q):

段ボールコンポストの作り方を教えてください。

回答(A):

段ボール箱に基材(ピートモスともみがらくん炭を1:1)を入れ、生ごみを投入して毎日かき混ぜます。

質問(Q):

庭での設置型コンポストの作り方は?

回答(A):

日当たりと水はけの良い場所に穴を掘り、容器を埋め込んで床材を敷き、通気性を確保します。

質問(Q):

虫や臭いを防ぐにはどうすればいいですか?

回答(A):

生ごみはよく水切りし、投入後は土をかぶせ、定期的にかき混ぜて酸素を供給することが大切です。

質問(Q):

季節によって管理方法は変わりますか?

回答(A):

夏は水分管理、冬は保温対策が成功の鍵になります。

質問(Q):

トラブルが起きたときの対処法は?

回答(A):

悪臭には乾燥材を追加、虫には天日干し、分解が遅い場合は細かく刻むなどの対策があります。

質問(Q):

できた堆肥はどう使えばいいですか?

回答(A):

2〜3ヶ月熟成させてから、土と混ぜて家庭菜園やガーデニングに活用できます。

家庭での堆肥作りは、ちょっとした工夫で環境にも家計にも優しい素晴らしい取り組みです。初めは難しく感じるかもしれませんが、基本をおさえれば誰でも始められますよ。段ボール箱から始めて、徐々に自分のスタイルを見つけていくのも楽しいですね。この記事を参考に、ぜひ家庭での堆肥作りにチャレンジしてみてください。毎日捨てていた生ごみが宝物に変わる瞬間は、きっと素敵な達成感を味わえるでしょう。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!